A seguito di un’estenuante discussione sul prussianesimo con un muro, potete anche leggerlo alla cinese, moraleggiante che dubitava fosse mai esistito, mi trovo costretto a buttar giù un paio di definizioni.

Sia chiaro, tutti gli uomini sono in potenza malvagi; il modo in cui tendono ad esserlo però è spesso peculiare, se non proprio dell’individuo, per lo meno della categoria cui appartengono. Il male non è originale, ma vari gruppi umani tendono ad essere privi di orginalità ciascuno a suo modo. Un Cartaginese non aveva problemi con l’infanticidio, ed un serial killer non ne ha con l’omicidio; il Tupi trova la carne umana un manicaretto, mentre il moderno ha problemi con la carne in generale. Ci si può forse spingere a dire che più una cultura e una civiltà diventano raffinate, più raffinato sarà il male che le insidia, se la logica cessa di essere un’opinione.

Ora spero sia chiaro che la cultura tedesca è immensamente raffinata; se per Tacito i Germani erano una sorta di pericoloso buon selvaggio, ora il tedesco è l’esatto opposto: non scaturisce dalla natura, ma la domina, la soggioga e soprattutto la organizza. Non è un caso che il Marxismo sia nato proprio dalla mente di un tedesco, perché la natura del socialismo scientifico è esattamente la trasposizione del prussianesimo in termini sociali.

Il secondo tipo di riformatore socialista si può affrontare più brevemente. In lui lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo non provoca nessuna indignazione. Certo, non è un tipo a cui l’indignazione o qualsiasi viva passione è familiare. Tabelle, statistiche, un’esatta incorniciatura della vita, queste gli procurano il cibo che soddisfa il suo appetito morale; la sua più congeniale occupazione è far andare gli uomini come si fa andare una macchina.

Hilaire Belloc, Lo Stato Servile

Ma che è dunque questo prussianesimo? Come si definisce, come si struttura?

Essendo un fenomeno umano e sociale, è difficile ridurlo a principi primi, ma per fortuna altri (Flavia Steno ed Ettore Romagnoli prima di tutti) ci hanno tolto questo fastidio. Il prussianesimo è il mito fondante la moderna Germania. L’idea del tedesco freddo, obbediente, esecutore di ordini, soldato ne è una parte integrante, così come la fiducia nella macchina, nello stato, nella struttura; a ciò si collega un senso di superiorità teutonica legata, povero Tacito, quanto piangeresti a saperlo, al fatto che il tedesco è quello che ne ha realizzato meglio l’ideale, e dunque merita, ragionando al modo ingenuo di Eusebio, di conquistare il mondo per poterlo diffondere.

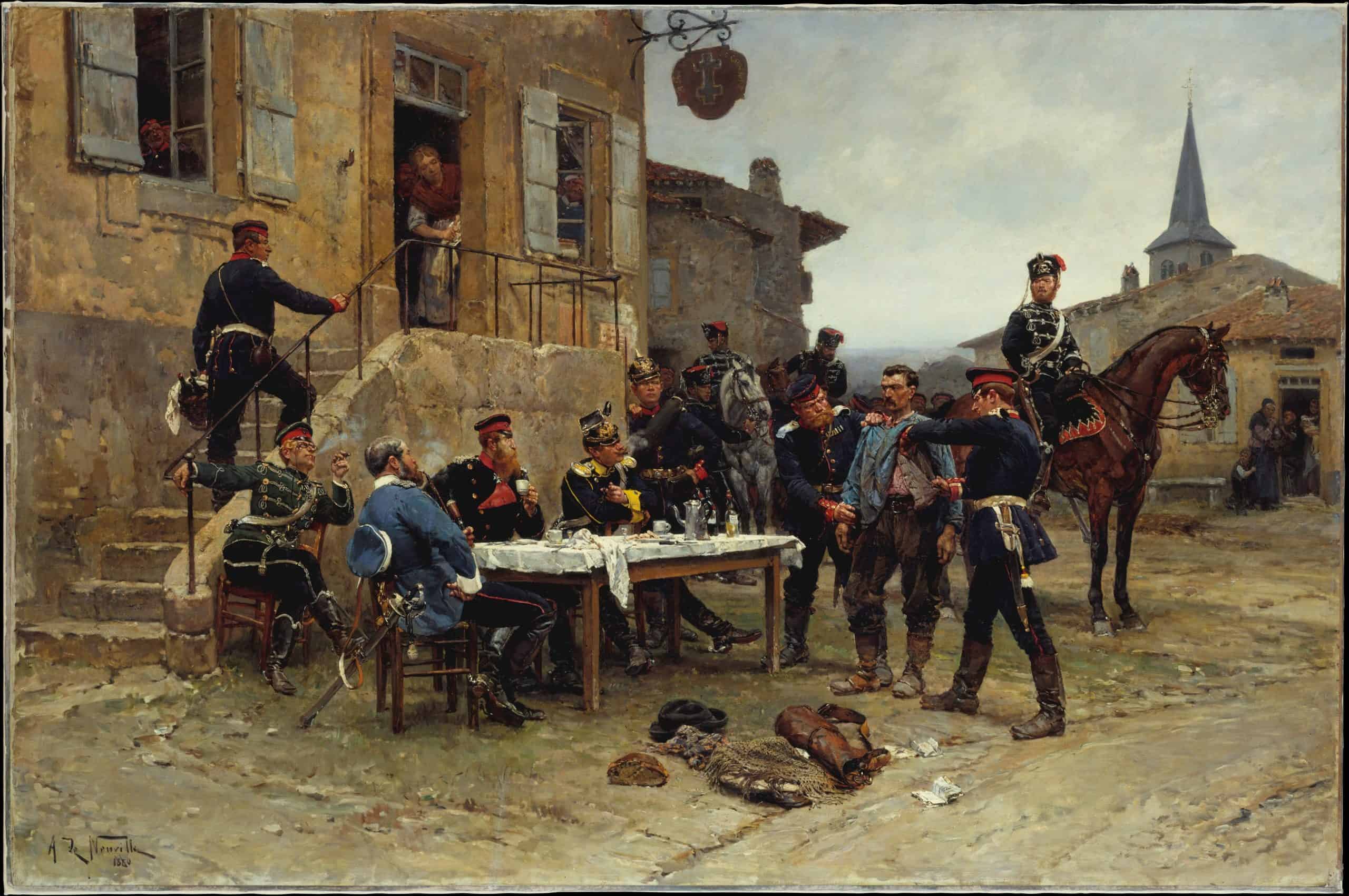

Occorre prima di tutto notare che il tedesco non è sempre stato così, almeno nel suo ideale mitologico; anzi, fino ad un certo preciso punto storico la sua immagine era esattamente opposta. Basta fare un salto indietro di cinque secoli per ottenere un’immaginario che oppone alla serenità olimpica dei popoli latini le violente passioni di quelli germanici. Il lanzichenecco non era capace di una violenza razionale come il nazista; la sua propensione ai saccheggi era vista come un’incapacità di regolarsi, non certo come la regola che il suo superiore gli aveva imposto. D’altra parte, se consultiamo l’immensa biblioteca dei letterati germanici, troveremmo tutt’altro che sistematizzazione; lo “spirito tedesco” era passionale e ardente, anzi, mi spingerò oltre, era tremendamente sentimentale. Dall’anonimo dei Nibelunghi al Götz di Goethe si troveranno molte più melensaggini nella letteratura tedesca che in quella mediterranea o francese. Poi col volgere di un secolo tutto cambiò.

Se ci fosse permesso credere alle coincidenze, sarebbe certamente una singolare coincidenza che, proprio mentre il principato più militarista, guidato da sovrani spregiudicati, prendeva il sopravvento, la concezione del tedesco come sentimentale sbandato fosse sostituita da quello irreggimentato nella macchina statale. Non ci si potrebbe che stupire della sincronia meravigliosa con cui, proprio mentre certi filosofi diffondevano il culto sistematico dello stato e uno strutturalismo in cui incasellare la realtà, la politica tedesca e l’immaginario germanico mutavano sempre più verso una mentalità meccanica, riducendo l’uomo ad un mero ingranaggio. Occorrerebbe comunque uno sforzo tutt’altro che indifferente per ignorare una correlazione fra le due cose, come per ignorare la correlazione con quello che poi ne seguì. La pigrizia ci impone di seguire invece la via più semplice.

Come nota Flavia Steno, l’illuminismo fu un punto di passaggio fondamentale, non a caso dato che si tratta del momento in cui la Prussia sorgeva dalle ceneri del Sacro Romano Impero, martoriato dalle guerre di religione. Kant, prussiano, colla su Critica della Ragion Pura tentò di oggettivizzare la metafisica. Da lì a poco

Sono Hegel e Fichte che affermarono, assai prima degli apologisti moderni, la pretesa missione affidata dalla Provvidenza alla Germania, quella di far regnare sulla terra il vero spirito cristiano.

Flavia Steno, Il Germanesimo senza maschera

Da qui in poi, con darwinismo e consecutivo distacco dalla religione, il passaggio alla Realpolitik di Bismarck fu un passo breve. La missione della Provvidenza rimaneva, come rimase per i Nazisti; ma si trattava ormai di una Provvidenza prussiana, meccanica e imperialista. Teodosio era stato costretto ad inchinarsi davanti ad Ambrogio; il Kaiser non si sarebbe inchinato a nessuno, perché era lui il vero tramite di questa divinità deterministica che si manifestava attraverso l’evoluzione e la sopravvivenza del più forte. Sappiamo poi come tutto è andato a finire, e ai più svegli è evidente come la presunta superiorità tedesca ci affligge ancora.

Tutto ciò però non ci spiega nulla di cosa sia il prussianesimo in sé. Per capirlo affidiamoci al Romagnoli e alle sue note sferzanti contro la filologia tedesca:

1) Uno spirito d’analisi minuto, microscopico, ma miope e freddo: uno spirito da revisore di conti, da curatore di fallimenti.

2) La trascuranza o l’inscienza degli elementi irrazionali che entrano nella tempera d’ogni opera d’arte.

3) La mancanza assoluta di sensibilità estetica.

4) Lo struggimento di elevarsi, nondimeno, ad una valutazione estetica: e le conseguenti amenità.[…]

La filologia tedesca presenta la medesima preparazione metodica meticolosa e formidabile dell’esercito tedesco. Ma tale preparazione non conduce alla valutazione estetica, cioè alla intelligenza delle opere d’arte

Ettore Romagnoli, Minerva e lo scimmione

Si sarà notato il continuo insistere sull’aspetto militare. Di fatto il prussianesimo è una militarizzazione di ogni aspetto della vita civile. L’esercito di Federico II aveva una straordinaria capacità di vincere grazie alla sua straordinaria efficienza (e soprattutto al mito di essa); perché non estendere questa efficienza ad ogni aspetto della vita? Inebriati dal sapore della vittoria, burocrati, filosofi, politici e letterati presero quella via.

L’efficienza si ottiene in due modi: il primo è di ottenere un’estrema precisione ed un compito estremamente definito da parte di ciascuno; il secondo di tagliare tutto quello che è di troppo. Come nota il Romagnoli, lo spirito che c’è dietro a tutto questo è meschino e gretto; il prussiano però lo esalta. La scienza gli ha insegnato nuovamente la legge della giungla, che pure egli aveva abbandonato fin dai tempi della barbarie; questo spirito, questa efficienza sono il modo migliore per essere il predatore supremo. Poco importa se per raggiungerla bisognerà costruire meccanismi astrusi e privi di anticorpi per le loro stesse malattie; il sistema è giusto, non si discute. Poco importa se per raggiungerla bisognerà schiacciare chi la ostacola; non esiste bene morale, perché essa è il bene supremo.

Nota però il Romagnoli:

E se tale intelligenza è, come deve essere, lo scopo supremo d’ogni studio, la filologia del kaiser fallisce — come gli eserciti del kaiser — ai suoi scopi supremi.

Ibidem

Da sempre l’efficienza, l’austerità per usare il nome che le diamo oggi, fallisce. Il prussianesimo è troppo efficiente per poter fallire efficientemente. Che si tratti della conquista economica dei kartel che ci racconta la Steno, di quella militare o di quella intellettuale che ci racconta il Romagnoli, alla lunga i risultati finiscono con l’accartocciarsi su sé stessi. Il perno attorno a cui ruota questo fatto è il secondo esposto dal Romagnoli, e non vale solo per l’opera d’arte. L’efficienza non si aspetta nulla di inaspettato; non solo non è in grado di prevedere l’imprevisto, non ne concepisce proprio l’esistenza. Il meccanicismo prussiano può funzionare solo sulla carta, perché parte da un’estrema semplificazione della realtà, che non può essere messa in discussione data l’irreggimentazione di stampo militare persino degli intellettuali al suo interno. Il “prussiano” (chi si identifica con questa ideologia) non si chiede cosa fare, ma come. Il piano è già tracciato e definito dal principio e non può essere modificato; l’unica questione in campo è il metterlo in atto. L’elemento irrazionale sommo, la metafisica, è stato a sua volta prussianizzato, rendendolo una forza deterministica che porterà inevitabilmente alla vittoria dell’efficiente; quando si ha una divinità, per quanto laica, dalla propria parte, perché cambiare idea?

E qui mi permetto di emendare Dampierre e la Steno: forse l’imperialismo tedesco è il misticismo della violenza; per certo però il prussianesimo è il misticismo dell’efficienza o austerità che dir si voglia. Si tratta di un culto pagano e settario, dotato dei suoi riti e dei suoi sacrifici, spesso umani e la Grecia ce ne è testimone recente, e delle sue guerre sante volte ad eliminare (oh, Steno cara, quanto ci avevi colto più di un secolo fa’!) tutto ciò che essa non è. Un tempo si pensava che fosse la razza il problema, oggi ogni forma di economia che non si prostra al suo modello; in ogni caso, con tipico ragionamento da perdente che non vuol ammettere la sconfitta, la colpa è sempre di qualcuno che va levato di mezzo con una soluzione finale.

Nota di fondo

Va notato che questa realtà culturale, pur essendo frutto del lungo processo descritto più sopra, da buona realtà innaturale, allo stesso tempo non lo è affatto. La Provvidenza secondo Hegel non era penetrata nella mente della maggioranza della popolazione, inclusa quella solida parte che costruisce lo stato silenziosamente che a noialtri piace chiamare corpi intermedi. L’organizzazione millenaria di ogni stato ne è piena e chiunque prende il potere ci deve fare i conti. Ovviamente per il prussianesimo tali realtà non possono che costituire delle appendici da tagliare, dato che gli impediscono la corsa folle verso un’effimera vittoria. Altrettanto ovviamente, per quanto tali azioni fossero nell’aria da tempo, la Prussia fu quella ad intervenire in modo più sistematico a riguardo.

La Kulturkampf, paragonabile al nostro “Libera Chiesa in libero Stato”, fu la definitiva applicazione, ovviamente rivestita di metafora militare perché non si è mica prussiani per niente, del principio di Stato Etico; ovvero di Stato che detiene l’intera responsabilità di realizzazione del cittadino. Ovviamente la cosa è ora mascherata sotto la nomenclatura di Stato Laico, con l’ironia tipica di questo tipo di cambi di nome, che le ideologie deterministe e meccaniciste ovviamente non colgono: il laico è l’escluso dalla religione, e di fatto lo Stato fece in modo di autoscomuniscarsi, perdendo ogni reale capacità di dialogo con la Chiesa, o qualsiasi altro organo religioso o anche solo umanitario. Allo stesso tempo negò al cittadino che la religione fosse un conforto, pur permettendogli di farne uso più o meno liberamente, come si fa con il fumo. In altre parole istruì il cittadino a venerarlo, in quanto portatore di quel piano provvidenziale, e non come un dio fra gli altri, ma come fosse l’unico messia. Cosa che d’altra parte molti credono ancora oggi.

Samuele Baracani: nato nel 1991, biellese, ma non abbastanza, pendolare cronico, cresciuto nelle peggiori scuole che mi hanno avviato alla letteratura e, di lì, allo scrivere, che è uno dei miei modi preferiti per perdere tempo e farlo perdere a chi mi legge. Mi diletto nella prosa e nella poesia sull'esempio degli autori che più amo, da Tasso a David Foster Wallace. Su ispirazione chauceriana ho raccolto un paio di raccontini di bassa lega in un libro che ho intitolato Novelle Pendolari e, non contento, ho deciso di ripetere lo scempio con Fuga dai Faggi Silenziosi.