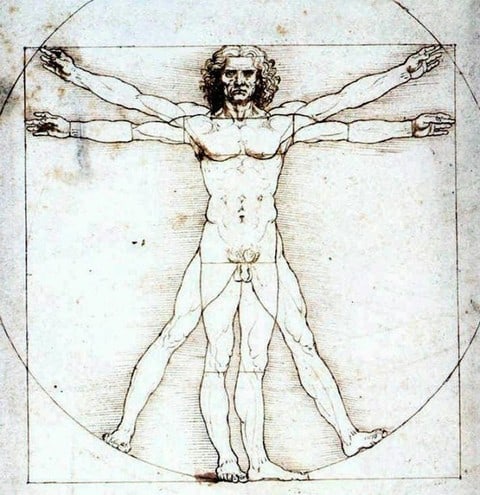

La notizia è molto fresca e data con quel tipico sapore scandalistico delle navi-cavallo e tutte quelle altre sciocchezze. L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci nasconderebbe un segreto algoritmo che ha regolato per secoli le proporzioni nell’arte, in barba alle imposizioni della Chiesa, oppure dovendole ottemperare in modo assoluto, a seconda di chi ha scritto l’articolo.

Notizia piccantissima e romanzesca, forse un po’ troppo per essere vera. Sia chiaro, lo studio di Concas ha probabilmente molto da dire, ma per sapere cosa dice forse bisognerebbe rivolgersi allo studio stesso e non a quello che ci viene costruito sopra. Per il resto la cosa farebbe davvero ridere se non si trattasse di organi di informazione ufficiali; noi però siamo cinici abbastanza da ridere ugualmente.

Poniamo per assurdo che la notizia sia vera così come ci è stata narrata. Per molti secoli una setta segreta di artisti, per ragioni ignote, si è tramandata i segreti delle proporzioni, nascondendole alla Chiesa, la quale, per ragioni altrettanto ignote, non voleva che si rispettassero queste regole. Uno scenario da Assassin’s Creed. Di questa setta entra a far parte Leonardo che inserisce questo “algoritmo” in uno dei suoi disegni. Dato che deve nascondere il suo scopo, lo mette proprio nel disegno che serve a descrivere le proporzioni del corpo umano. La Chiesa, come è noto composta da generazioni di cretini patentati, non solo si è fatta sfuggire la cosa fino ad allora, ma oltretutto si lascia sfuggire anche questa. Verrebbe da chiedersi se fosse davvero interessata a stanare l’eresia delle proporzioni umane, ma probabilmente in quel momento era occupata a bruciare fantastiliardi di streghe al giorno per mantenere sotto controllo la popolazione mondiale. La storia si conclude quindi felicemente, Leonardo se ne va in Francia, fa le sue cose, vive, muore, tutti lo ricordano come un brav’uomo che salutava sempre e poi all’improvviso, studiando quel disegno iconico che è talmente poco noto che l’abbiamo piazzato anche sull’euro, uno studioso se ne rende conto e ci scrive due volumi.

Probabilmente tutto regolare per la narrativa storica a cui siamo abituati. Qui però risulta particolarmente fiacca, a partire dalla parola algoritmo che ci fa rizzare un poco le orecchie. Leonardo è stato fra i primi ad applicare sistematicamente la matematica alla realtà, ma di certo non aveva l’ossessione per gli “algoritmi” che abbiamo noi della generazione post-informatica. Non era un ingegnere, ma una sorta di antesignano dell’ingegneria e iniziare a mettergli in bocca e in mano cose nostre risulta un tantino sospetto. La cosa più assurda però è il “segreto” che questo tramanderebbe. Resta noto a chiunque che l’Uomo Vitruviano riprenda il Canone di Policleto, insistendo sull’iscrizione della figura umana in un quadrato. Concas ritiene che la cosa debba essere collegata ad una doppia spirale, pare basata sulla sezione aurea. Tutte cose arcinote e per cui non avrebbero messo al rogo nessuno. Ma la parte più interessante del tutto sarebbe che con l’Illuminismo e la fine dell’impero della Chiesa, il segreto, che non aveva più bisogno di rimanere tale, sarebbe andato perduto. Un po’ come se oggi non si sapesse nulla di campi di concentramento perché il nazismo è finito. Certo, un segreto che non ha più motivo di restar celato non è più un segreto; ma di certo non diventa un mistero, soprattutto se ha un qualche interesse per il resto del mondo che non lo conosceva fino a quel momento.

A fronte di queste aporie, viene da pensare che la cosa sia una bella e comoda operazione di marketing sulle spalle dei consueti pregiudizi sul medioevo e sulla storia cristiana, fatta per vendere un libro e regalare un articolo ai giornali più che per raccontare la verità. Il che diventa molto triste quando pensiamo che questo è il livello della divulgazione di questi tempi.

Samuele Baracani: nato nel 1991, biellese, ma non abbastanza, pendolare cronico, cresciuto nelle peggiori scuole che mi hanno avviato alla letteratura e, di lì, allo scrivere, che è uno dei miei modi preferiti per perdere tempo e farlo perdere a chi mi legge. Mi diletto nella prosa e nella poesia sull'esempio degli autori che più amo, da Tasso a David Foster Wallace. Su ispirazione chauceriana ho raccolto un paio di raccontini di bassa lega in un libro che ho intitolato Novelle Pendolari e, non contento, ho deciso di ripetere lo scempio con Fuga dai Faggi Silenziosi.